大晦日は友人の持ち込んだチューナーで紅白を見ながら、一人だけ酒を飲んでいた。ビビアン・スーの健在ぶりと、福山雅治のレタス色の服しか記憶にない。

正月一日は朝から晩までおせちを作っていた。途中、暇していた友人2人が合流し、彼らがパソコンでテレビを見る中ひとりで黒豆を煮続けていたら、地震の報せがあった。アナウンサーが津波からの避難を強く訴えるのを見ながら、この十年強で地震報道の形がかなり変わったことに気付かされる。特に外国人を意識したものになっていたことが印象的であった。

我が実家は年末は年越し蕎麦のためドタバタで、除夜の鐘が鳴る頃ようやく休みが訪れる。年が明けて雑煮を食べた後には隣の祖母の家に父方の親戚一同が集まり、宴会が開かれるのが常であった。父は四人兄弟なので全部で20人近くが集まるかたちとなるのだが、最年少の私と弟は従兄弟らとも歳が離れていたからあまり話題に入れず、いつも部屋の端から酔っ払った叔父らを見ているだけだった。次の日の朝再び祖母の家に行くと、料理やらタバコやらの残り香が薫ってきて、今それに似た香りを嗅ぐと幼少期の思い出が一気に蘇る。蕎麦屋の開店前の鰹出汁と醤油の混じり合ったむせ返るような匂いも同様の体験をもたらすものの一つだ。私はあまり感傷的な方ではないと思うが、家業の都合上祖母と一緒に過ごす時間が長かったし、寝るのはなぜか祖母の家だったから、祖母の思い出が強い。時折、あの時祖母に悪いことをしたなと思い返してみたり、祖母が毎日繰り返しやっていたことの意味を考えてみたりすると、無性にあの頃に戻りたい気持ちがする。夜、寝転びながら天井に映る車のライトが現れては消えるのを眺めていたり、ベランダの椅子に座って行き交う車をただ見つめていたり、祖母と干し芋や干し柿を食べたりしていたあの頃は、時間が無限にあったような気がして、思わず感傷的にならざるをえない。なぜ今私はあのような気持ちを取り戻せないのか。世界は無限に広くて、人生はいつまでも続くような、あの感覚。情報などというものが私からそれを奪っているのではないか。たまにはそんなことを思ってもバチは当たるまい。

2日から酒の抜けきれない顔で学生サポートを再開し、4日には(酒のせいではなく)吐きそうになりながらゼミオリエンを敢行。5〜6日はオープンドアで終始学生たちと話し続ける。思えば、一人一人と四方山話も含めて話すような機会は、4年間のうちあまりない。色々と率直な話を聞かせてもらえて、私も多くを学ばせてもらった。正直今は責任の重大さに打ち震えているが、私より才能豊かな彼らの良さを少しでも引き出せたらと思う。

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

ふりかえり

2023年はほとんど記憶がない。1番のハイライトは雲仙のじゃがいもと、台湾でのエドワード・ヤン展か。数年前に毛虫が驚くべき速さで歩き回るのを見た時のような衝撃は、今年はなかったのではないだろうか。台湾の南方で教務補助W邊のそっくりさんに遭ったことは、かなり上位に食い込む衝撃ではあったが。ああ、そういえば奈良は明日香村を電動自転車で爆走していたとき、ちょっとした道路の陥没にひっかかって車体が浮き、着地の際ペダルを漕いでバランスを回復しようとしたところ電動なので一気に加速してしまい、コントロールを失って近年稀に見る集中力を発揮し、なんとか縁石ギリギリで踏みとどまったことを思い出した。後ろを走っていた学生によれば車体が30cmは浮いていたらしい。今思い出しても笑えるほど焦った出来事である。

考えてみれば、神戸にも二度行ったし、山陰にもヨーロッパにも行ったのだから、専任になる前より格段にフットワークは軽くなった。3年にわたる厄年のラストイヤーは、子供に自転車で足払いされて骨折することも、旅先で病に罹って隔離されることもなく、厄災といえば毎週金曜に雨やら台風やらに見舞われたことぐらいで、平穏だったのかもしれない。それでも、ついこの間までゴールデンウィークだったような気もするし、夏にビアガーデンに行ったことなど昨日のことのようだ。まあ後期は一限から六限までみっちり、というのを毎日繰り返していたから、日常がなかった。考えてみると、記憶を作り出すのは日常と非日常のリズムなのだろう。過去を振り返る時間もなく、次から次に現れるタスクを乗り越えるだけでは記憶は形成されづらいのかもしれない。年末の今も絶賛学生サポートが続いていて、正月用に買った精進おせちキットを料理へと昇華できるかどうかも怪しい。

映画は何を観ただろうか。覚えているのはイエジー・スコリモフスキ監督の『EO』、三宅唱監督の『ケイコ 目を澄ませて』ぐらいで、この二つが抜群に良かったことは確かだが、あとは下高井戸のイオセリアーニ特集に通ったことと、ドイツのおままごと映画を観に渋谷まで行ったことぐらいしか記憶がない。ああ、『マリア・ブラウンの結婚』と『不安は魂を食い尽くす』を見に行ったのは覚えている。戦後ドイツの外国人嫌いを描いた後者は、なかなかの後味を残していて、『自由の代償』に匹敵するミザントロップ映画だと思う。

つい数日前の話だが、年末に一日だけ時間が空いたので下高井戸に滑り込んでセルゲイ・ロズニツァ監督の『破壊の自然史』と『キエフ裁判』を観ることができた。『バビ・ヤール』も確か今年観たのだが、一年に同じ絞首刑の映像を二度観ることになるとは思いも寄らなかった。この裁判の映像を見れば、アウシュビッツなどほんの一部の事実でしかないことがわかる。異民族婚の子供たちを集めて皆殺しにするなど、人間の思いつくことの悍ましさは底が知れない。そして、裁判の壇上で自らの罪をハキハキと話していく人間の顔、彼らが絞首刑になることがわかったときの群衆の顔は、同等に恐ろしいものであることを知る。ナチスの行ったことはもちろん恐ろしいし、それに多かれ少なかれ賛同した軍人たちに罪がないとは言わないけれども、末端の将校が蛮行を遂行したのは、ナチスという組織が強制するシステムの所為であり、またそのシステムの中で流通する思想のためであったことは確かであり、彼らを処刑することもまた虚しい気晴らしでしかないことは明白である。

同盟軍によるドイツ諸都市の空爆をひたすらに繋げていった『破壊の自然史』は、美しくも空寒い恐ろしさのある映画であった。綺麗な夜景だと思っていた空撮映像が、徐々にカメラが地上に近づくにつれて、その光が全て空爆による爆発や火災によるものだということが明らかとなる。何百年にわたって作り上げてきた街を一晩で灰燼に帰す。人類の馬鹿馬鹿しさがここにある。爆弾や爆撃機を作り上げるプロセス、彼ら銃後の重要さを熱弁する軍人…。それにしても「破壊の自然史」とは何と絶妙な言い回しか。ヴォネガットの小説を読んで思い描いたのよりもよっぽど大規模な光景が展開した。

両者共に年末に観るべき映画かどうかはわからないが、学校の、あるいは日本の外を思い出すには十分なものであった。

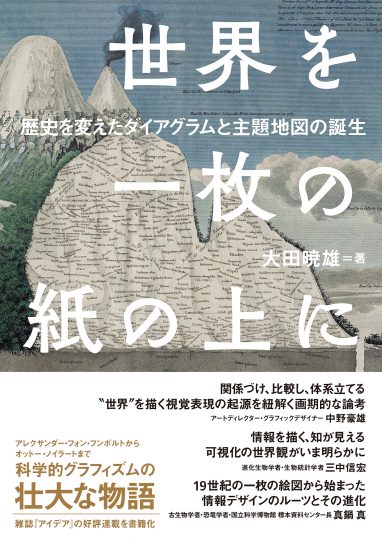

『世界を一枚の紙の上に』

初めての単著『世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』(オーム社)が刊行されました。人間を含めた動植物と地球環境とのつながりを「絵」によって表そうとした人々の軌跡を追うものです。前書きにも書きましたが、これまでデザイン史であまり語られることのなかった科学的な「視覚化」の試みに焦点を当て、世界を理解するための手段としてダイアグラム・地図を捉え直そうとする本です。雑誌「アイデア」(誠文堂新光社)での連載を基にしていますが、通読して読みやすいように構成を変え、全面的にリライトを施した増補改訂版となります。

(カバーは意外なところに箔押しが施されています!)

書名:『世界を一枚の紙の上に 世界を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』

著者:大田 暁雄

判型:B5判

頁:272頁

発売日:2021/12/17

発行元:オーム社

ブックデザイン:鈴木成一デザイン室

本文デザイン:谷田幸

価格:4,950円(税込)

詳細・ご購入は以下から:

・版元の書籍紹介

・Amazon

・honto

・Rakuten ブックス

・紀伊国屋書店

・ヨドバシカメラ

イベント

1/22(土)には代官山 蔦屋書店主催のトークイベントがあります(オンライン配信のみ)。本の帯に推薦文も寄せていただいた三中信宏・中野豪雄両先生とお話しさせていただきます。

三中先生は科学、特に生物分類と進化論の視点からダイアグラムを研究しておられる方で、『分類思考の世界』『思考の体系学:分類と系統から見たダイアグラム論』など多数の著書を発表しておられます。

中野先生は言わずと知れた日本を代表するグラフィックデザイナーのお一人ですが、ダイアグラム的表現を使った作品を多数制作しておられ、また武蔵野美術大学でも視覚化を中心とした授業を展開しておられます。

科学とデザインの両方から「世界の視覚化」について考える貴重な機会となりますので、ご興味ある方は奮ってご参加ください。

イベントはZoom配信という形で行われますが、参加券か、お得な書籍と参加券のセットをご購入いただければご参加いただけます。お時間が合わない方もアーカイブ配信という形でご視聴いただけますので、ぜひご参加いただければと思います。

タイトル:

【オンライン配信(ZOOM)】『世界を一枚の紙の上に』刊行記念 大田暁雄×三中信宏×中野豪雄トークイベント「《世界の視覚化》への誘い」

出演:

大田暁雄(デザイン研究家、デザイナー、プログラマー。武蔵野美術大学非常勤講師)

三中信宏(農業・食品産業技術総合研究機構専門員、東京農業大学客員教授)

中野豪雄(グラフィックデザイナー、アートディレクター、武蔵野美術大学教授)

【対象商品】

・イベント参加券 1,200円(税込)

・書籍『世界を一枚の紙の上に』(オーム社・4,950円/税込)+イベント参加券(800円/税込)+送料(0円/税込) セット 5,750円(税込)

詳細・お申し込みはこちら(代官山 蔦屋書店ウェブサイト)

メディア

2022-01-08

朝日新聞書評欄(2022年1月8日付朝刊)にて取り上げていただきました(評者:生井英考先生)。本文は以下のリンクからお読みいただけます。

「世界を一枚の紙の上に」書評 科学と芸術が交差する「可視化」

2022-01-22

山本貴光さんと吉川浩満さんの配信動画「人文的、あまりに人文的#093 注目の新刊」にて取り上げていただきました(該当箇所は9:47頃〜)。連載の頃から読んでいただいたということで大変ありがたいです。

2022-02-20

読売新聞書評欄「本よみうり堂」(2022年2月20日付)にて取り上げていただきました(評者:柴崎友香先生)。ありがとうございます!本文は以下のリンクからお読みいただけます。

本よみうり堂『世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』

五月

去年から聴き始めたradikoの音質への不満が募り、チューナーで受信して録音し、データとして録り貯めるにはどうしたらいいか真剣に考えたところ、もうエアチェックなんてする人は絶滅危惧種に近いらしく、適当な値段で揃えることができない模様。音質は落ちるが192kbpsのmp3でタイマー録音できるポータブルのラジオレコーダーを友人に教えてもらって導入する。電源をONして最初に飛び込んできたのが上白石萌歌さんの声。アナログの電波を受信するというのはなんといいものか。どこで誰が何回再生したって同じ音が出るデジタル音源とは全く情報の質が違う。以来ラジオに夢中で、古楽、ジャズ、オールディーズの番組、それにニュースなんかも楽しみに聴いている。

そんなこともあって音楽を積極的に聴く気持ちが復活し、引っ越して以来眠っていたプリメインアンプとCDプレイヤーをある日試みにつなぎ、音質の違いを確かめてみようとしたのだが、どうもアンプのほうが壊れているらしく左の音が出ない。一応ケースを開けて埃を吹き飛ばしたが改善されず。もともと安物だったししょうがないから新しいのを買うかと思ったのが沼の始まり。最近はUSBメモリのみならず、WiFi経由でストリーミングサービスやNAS上の音を聴いたりできるアンプ(ネットワーク・レシーバー)なんて代物が老舗オーディオ・メーカーから出ていて、そりゃあまあ音質的には純粋なアンプを買うのが一番いいだろうが、それぞれを単体で揃える資金などないし、さすがにこの利便性には争い難いものがある。数週間ウェブサイト上の仕様と睨めっこした挙句、購入。データを入れたUSBメモリを挿して聴いてみた結果、これだけの機能が詰まっていてこの音が出ればいいか、と思ったが、最近はCD音質を超えたハイレゾのデータを直接ストリーミングで配信するサービスなんぞががあって、試みに聴いてみる。これはいかん!仕事にならない!悪魔のサービスだ。しかしながらもうデータの直接配信が物理的な記録メディアを超えてくるとなると、本格的にディスクなんてものは無くなるかもなあ、と思わされる。でもジャケットがあって、ライナーがあって、それを読みながら聴くという楽しみはなくならないでほしい、という複雑な思い。

某日、鈴本演芸場の寄席の配信があるというので聞く。テレビしか落語を見たことなかった私にとって、20代で初めて行った寄席は信じられないぐらい暖かい笑いに満ちた空間だった。またその雰囲気が真打の番になると静謐さに様変わりし、空間全体が噺家の一挙手一投足に集中する。そんな寄席が開けないこと、あるいは今日のようにお客さんを入れられないということがどのように厳しいことなのか、想像すらできない。しかしながら演者の皆さんはそのことを逆に笑いに変え、筋に入れば無観客であることなど全く感じさせない。申し訳ないぐらいの3時間だった。

6月

授業が近づく。新しいドメインをとって、サーバ内に乱立した十近いウェブサイトを整理して、心機一転、未来に向かって歩きだすぜ!と思っていたが、ドメイン名を何日も考え込んだり、最適なディレクトリ構成を考えたりしているうちに授業日になってしまった。結局何もできていない。授業のウェブサイトを新装開店しただけでも良しとするしかない。

強制力も責任もない「宣言」が明確な根拠もなく解除されて、根拠ないままに世の中が動き始める。いやまだ全然ダメでしょ、と真面目に自宅待機していたら馬鹿を見たような気になる。個人や企業としてそれぞれ事情はあるが、「社会」という全体として何の反省もなく目先の利益に向かって突進するのはちょっとないだろう。ウィルスを流通させたのは誰か特定の個人のせいだけでなく、まさに自分の利益しか追求しない「社会」そのものなのだから。とはいえ国のトップがあれでは勝手にやるしかないが。

あまり重い映画も見る気がせず、ちょうどいいと思ったのかジム・ジャームッシュを回顧。未見だった『デッドマン』だが、ジョン・ハートに続いてロバート・ミッチャム登場でいきなりやられる。ドがつく傑作。続いて『ダウン・バイ・ロー』。撮影がロビー・ミューラーであろうと、処女作から途切れなく続く終わりなき閉塞感と無頼の心得が、ベニーニ登場で一気に内側から崩壊し、大文字の「映画」へと躍動し始める。人間関係における人数の意味を問い返すような一品。『ミステリー・トレイン』を経て『ナイト・オン・ザ・プラネット』へ。オープニングの地球儀回転から素晴らしく、徹底的に贅沢に役者と会話の魅力を楽しませてくれる。東独から来たタクシー・ドライバーの役で出ている『ベロニカ・フォスのあこがれ』のアーミン・ミューラー=スタールが素晴らしい。それにしてもここには「時代」が刻印されている。

何かのはずみで『さらば愛しきアウトロー』を見たら、久しぶりにアメリカ映画に心弾む。テンポのよさ、底抜けの明るさ、疾走の叙情。事実と異なってもいいから最後もうひと旗上げてくれれば最高だったけれども、それでもフィクションには振り切れないのか。一方で過去作『セインツ』は、多分ケイシー・アフレックが苦手だからだろうが、どうも乗り切れず。ステイサムの『メカニック』を見たものとしてベン・フォスターには思い入れがあるんだが…。

あとは『エヴァンゲリヲン新劇場版』の『破』と『Q』を見直して童心に返ったり、『ゼロ・ダーク・サーティ』を見て陰惨な気分になったり、なんでか『インフェルノ』を見たり(ベン・フォスター!)しているうちにモニタで映画を見るのにも飽きて、授業準備に時間を費やす。

今年もカブトムシ・シーズン到来。廊下に毎日十数匹はいて統計でも取ろうかと思ったが、多すぎてやめた。

5月 映画以外日記

5月某日

『ペスト』には、人々はやがて未来について考えるのをやめたというようなことが書いてあった。前向きに生きようとしないと希望を持てないとはいえ、いつやってくるのかわからない未来を前提とするのは辛いものである。未来が無ければ過去しかない。ペストの街の映画館では同じフィルムが繰り返し上映され、劇場でも同じ戯曲が上演され続けた。それでも観客はいっぱいだったのである。確かにこれは過去のものを見直すのに最適な時間である。むしろこれまでは何をあんなに新しさを求めていたのだろうかとすら思わされる。ある種のヨーロッパ人のように古典を至上としてそれを反芻し続けるのもそれはそれとして理のあることであろう。しかし積極的に未来を描かなくても、過去と現在を蹂躙し私腹を肥やそうとする奴がいるのだから人はやはり戦わなければならないのだ。

5月某日

当初は海外の友人にも積極的に連絡を取っていたが、常に自粛を迫られて内向きになっているからなのか、あるいはそれぞれが疫病の流行曲線の異なる時期を生き、それぞれのドメスティックな状況を戦っているのだからそっとしておくべきだと思うからなのか、あるいは何かしらの嫉妬や憐れみの感情からなのか、いつしか連絡をするのも億劫になった。フランスは外出禁止令が解除になったそうで、それが本当にコロナ終息を意味しているのなら喜ぶべきことだろうが、未だに1日400人も新規感染者がいるし気軽におめでとうとは言えない。寧ろ疑念しか湧かない。個人の自由を徹底的に奪うのが疫病であるなら、自由について希望を持つことを不謹慎だと思うように人はいつしか飼いならされていく。日本も外出自粛「要請」しかなく経済的支援もいまだろくに行き渡っていないにも関わらず、自己防衛のおかげでかなり感染者が減ってきたし、マスクや除菌グッズも市場に出回ってきて、医療現場が今どうなっているかはわからないけれども、懐疑的な私ですらもう外に出ても良いのではと思うようになってきた。しかし外に出てみれば世の中は思った以上に停止していて、そういう気持ちになった自分を反省してみたくもなるし、果たしてこのまま新規感染者が0になったところで諸手を挙げて祝おうという気にはなれないだろう(友人とコーヒーを飲んだりはするだろうが)。むしろ『ペスト』のコタールのようにこの状況が止むのを恐れてすらいる。この不思議な感情はなんだろうか。それに何か本当に社会のシステムが変わろうとしているとすら感じられる。それは「コロナ後の新しい社会秩序」とかではない、得体の知れないもののような気がする。私には大企業の空気など想像すらできないが、毎日終電が当たり前だった会社ですら数ヶ月先のテレワークの連絡が聞こえてきているし、大学も今のところ前期はオンライン授業で突き通すようである。私には日本社会がもっとどうしようもなく変わりそうにないものだと思われていた。しかし本当に根本的なものが変わろうとしているのか。そしてそれに自分自身が置き去りにされようとしているという感覚もある。果たしてどうなるのか、想像がつかない。

5月某日

家にいるのがあまり好きではないのだが、家にいなくてはならないのであれば少しでも快適にするしかない。引っ越して以来放置してあった本やCDを処分し、本棚を移動、ストレスフルだった場所を機能的に改善する。シンクの錆や鍋の焦げ付きを掃除し始めたら何かと気になり始め、ハイターや金属磨きなどを買って磨き始める。良い労働になったが妻には狂気を感じると言われた。

5月某日

朝から近所の地主のジジイの怒声が聞こえてくる。ベランダから見れば誰にというわけでもなく怒って回っている。ある日突然嬉々として大木を切り倒したり、道行く人にガン飛ばしている親爺で、私も何度か因縁をつけられたことがある。なんともない時もあるから単に虫の居所が悪いのか発作的なものなのかよくわからない。あとで近所を歩いてみれば、その大木を切り倒していたところに新しい家が建つらしい。朝8時きっかりから草刈機の音が響く日々が始まる。

5月某日

前日朝まで起きてたため昼過ぎに目が覚めると、3度程ガラスを激しく叩く音がした後に割れる音がし、子供の泣き声と共に大家さんを呼ぶ声が。ベランダから見ると、外に子供2人が飛び出してきていて、1人が手から血を流し叫んでいる。妻が先に救急箱を持って降りていって、完全に寝起きだった私は後から掃除道具を携えていったところ、真下の家の3兄弟の子が手当てをしてもらいながらふさぎこんでいる。親も不在の模様。隣の家の奥さんも駆けつけて手当てをし、私は家に上げてもらってガラスの掃除。遊んでいて窓をぶち破ったらしいが、そこそこ丈夫なガラスなんだけどな。大家さんが車で公立病院まで連れていったが大事なかった模様。あとで妻と「下のお家、物が全然なかったね…。うちはなんでこんなに多いんだろう…。」と嘆息する。

5月某日

カミュ『異邦人』読了。遅読なのでこんな薄い本を読むのでさえ3日かかる。原文は読んでないが複合過去ばかりで書かれているらしく、確かに他人の日記を読んでいるような、回顧的で単純な一人称の文章が続く。カミュが果たして文体で評価されるような作家なのか、説話で評価されるような作家なのか、あるいはその精神や問題意識によって評価されるのかは私にはわからない。ただ日記としての感想を記す。母親が死んでも大して動揺せず、翌日偶々再会した同僚の女と関係を結び、フェルナンデルのコメディ映画を見たり女衒の知人の諍いに首を突っ込んでみたのちに、行きずりで人を殺してしまったというだけの話だが、生に不必要に意味を与えずただ自分に正直でいただけなのに、検事や弁護士によって自分が不在のまま自分の物語が作り出され、特に脈絡のなかった行動の全てが動機あるものとしてつむぎ直され、ギロチン刑を宣告される。前半の地中海の太陽溢れる欲望の世界が、衝動的な、しかも憎しみや逆上ではなく「太陽のせい」という理由だけで行われてしまった殺人を機に一転し、全てが巻き戻されてネガティヴなものとして語り直されていくところは衝撃的である。死刑を宣告されたムルソー氏にあくまで超越的な神を前にした悔悛を迫る神父を執拗に拒絶し、最終的には胸ぐらを掴んでキリスト教の誤謬を問いただすところは『ペスト』にもつながる主題である。思えば泣くという行為は人間の根源的な表現欲求でもあるし、後から社会的に学習した慣習的行動であるとも言える。子供の頃、いつものようにマンションの駐車場で遊んでいると、螺旋の非常階段を降りてきたいとこのお姉ちゃんに祖父が死んだと告げられた。この時私は特に泣いたりはしなかったし、悲しかったかどうかもわからない。それは死ぬということがどういうことかわかっていなかったからかもしれないし、祖父とそんなに親しく遊んだわけでもなかったからかもしれない。しかし長く一緒の時間を過ごした祖母が高校の時に他界した際も、喪失感はあったがその場で号泣したりはしなかった。人が死んだら悲しくて泣くものだというのはよく知っていたにも関わらず、そのような感情に要約できたものではなかった。私はずっと泣き虫で保育園時代はずっと泣いていたが、なぜか昔から死ぬことについては達観していて(手塚の『火の鳥』を読んたからか?)、縁起でもないけれど今近しい人が死んだとしても果たして泣く自信はない。映画を見て泣くことはやがて憶えたにも関わらずだ。他人から見れば冷血なのかもしれないが、私は私なりに受け止めていて、未だに忘れられない死を日々思い出しては考え込む時もある。『異邦人』のムルソーも母を養老院にやることが最善であったし、母はそこでかつてなく幸せだったのだから悲しむことはないと考えていた。現代社会で生きていくにはある程度自分の人生を物語化して語らなければいけない。私はここでこう考えてこうしたのだと論理立てなければいけない局面が多々ある。あるいは論理立てて行動した方が効率が良いだろう。しかし人間の行動などその場任せのものではないのか。人生で起こるハプニングにその場その場で思いついて行動したことの集積に過ぎない。その人生全体に意味を持たせられる人間などそうはいないだろう。ムルソーは恋人に「私を愛しているか」と問われ、「それはわからないが、君が結婚したいというのならそうしたいと思う」と返した。しかしそのようなことを口にする勇気が私にはないだろう。なんという率直で自由な男だろうか。『ペスト』のタルーが死刑を目撃した時の嫌悪感をきっかけに検事の親父と社会を憎み始めたと語り始めた時も、最初は「それを言ってしまってはおしまいじゃないか」と思った。しかし早急に死刑に対する賛否だとか自然法と実定法とかいう話になるのではなく、人間本来の生というものはそのように奪われて良いものなのか、そして社会という名の下に、しかも代理人の手を持って、人の生を抹殺しても良いのかという地点にまで戻してくれる。少なくともカミュの2作品は私にとってこのようなことを考えさせた。

アルドリッチ祭

巷ではアルドリッチ祭が行われているようなのだが、金もないし時間もないので家でDVDアルドリッチ祭。

初見の『ふるえて眠れ』。様々な角度から捉えられた邸宅のショットの連続に冒頭から痺れるが、『何がジェーンに』よりも感情の機微溢れる演技で演じるベティ・デイヴィスと彼女に優るとも劣らぬ演技の名優たち、セットの明快かつ豪華な衣裳に魅せられ続け、虐げ続けられた女の解放がさらなる悲劇という形でしか実現されないという冷酷な結末に感情移入とはまた別のところで圧倒されていたところ、彼女に唯一の理解を寄せた保険会社の老紳士との視線のやりとりを完璧きわまりない編集でたたみかけるラストシーンに打ちのめされ、さらに追い討ちをかけるように主題曲が被せられる。その瞬間、唐突に涙が流れる。傑作には言葉が要らないとはこのことである。

それにしても『北国の帝王』の異端さといったら…。どこが「究極の男のロマン」なんだよ!

どうせならステイサム映画が見たい

ジュラシック・パークの新しいやつ。

2018年新作恐竜CGお披露目会。確かにCGはよくできていて、デザイナーなんかバカバカしくてやめようか、とは思った。ジェフ・ゴールドブラム再登場は笑えるけどさ。まあでも人間と動物との付き合い方を考えさせる希少な映画ではあった。恐竜で金儲けしようとするやつらは全員喰われるべし。しかし猿の惑星ジェネシスみたい展開になっちゃったけど、本気で回収する気はあるのか。

ミッション・インポッシブルの新しいやつ。

全然よくわからなかったし、会話のシーンになると途端に苦笑してしまうんだけど、まあ、パリは意外と地理的に正しく撮っていたし、住んでいたところの近所も通ったから、千円分は楽しんだかな。なんで凶悪犯を財務省のヘリポートに降ろさないかんのかはわからんけど。それからフランスの警察はトム・クルーズを包囲できるほど有能じゃないと思ふ。莫大な予算を投入したジェイソン・ステイサム映画と言ってしまえばおしまいな気が。次回、デパルマに回帰!とかはさすがにないか。金をかけてる割に優雅さが無い。

貸本版の『河童の三平』を読了。鬼太郎より、悪魔くんより恐ろしいのはこれだと思う。何が怖いって、御大そのものが。常軌を逸している。

2/11-2/14

2日かけてフォンテーヌブロー城、シャンティイ城を再訪。よりにもよって極寒の2日間。翌日には嘘のように暖かくなる。

ル・ノートルは素晴らしいというより狂っている。この規模で庭園を設計しようなどと誰が考えるのか。

シャンティイ城の図書室。小さな部屋だが珠玉の書物史の展示が行われている。これは前回特別展がやっていたため見られなかったものだ。ルリュールの名品が並ぶ。ファクシミリしか展示されていない『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』はしかるべき手続きを踏めば見られるのだろうか。ここの蔵書はもっと古い当主のものだと思っていたが、フランス最後の王ルイ=フィリップの息子、オマール公アンリのものであった。つまり19世紀のものである。

8/1-9

国立図書館通い。新館に移ってしまった地図部門の使い勝手が悪い。前は本を頼んだらすぐ出してくれたのに、今後は1日3、4回決まった時間にしか出してくれない。しかも昼休みがあるからうっかり11時過ぎに行くと3時間半近く待たされる。あの旧館の地図閲覧専用の傾斜がついた机も好きだったし、部屋の片隅に象徴的に置いてある地球儀も、周りの本棚に何気なく置いてあるレベルの高い二次文献も、職員の暖かく落ち着いた雰囲気も好きだった。知性、教養というものを体現していた。失われつつあるフランスの香りが嗅げる数少ない場所だった。これを言い始めると止まらなくなるが、10年ほど前に初めて来た時パリはもっとグロテスクで(いい意味で)、観光客に阿る悪しき拝金主義はそこまで蔓延っていなかった(それでももうEUだったしスターバックスの1、2店はあったから、私の知っているパリなど微々たるものだが)。今ではお馬鹿なパリ市長のおかげで政府ぐるみのパリ白痴化。サッカーのユーロ杯の時にはエッフェル塔に巨大サッカーボールを吊るし、シャン・ド・マルスでサッカー観戦。クリスマスにはコンコルド広場に観覧車を設置し、シャンゼリゼ通りでクリスマス市という名の大お土産市。夏にはセーヌ河岸に何トンもの砂を持ち込んでパラソルを設置し、泳げない川辺で似非海水浴場気分(今年は写真も飾ってる)。文化財はどこもかしこも馬鹿みたいに修復してしまって(それも酷く)、シテ島の周りは真っ白。次はシャンゼリゼでドローン祭りだそうだ。市長の面子を保つためにイベント会場に軍隊と警察を集中させて、メトロも空港もセキュリティなし。バカバカしくてやってられない。

週末にフォンテーヌブロー城へ。言葉にすると陳腐だが、これは衝撃的。フランスにおける建築様式の歴史が部屋ごとに追って見られるような、建築様式美術館であり、状態もよりよく維持されていて、観光客がそこまで多くないこともあって個人的にはヴェルサイユより断然好み(ル・ノートル設計の庭園はまだかなり単純で、ヴェルサイユのそれの豪壮さには程遠いが)。しかしここも数年後には現代アートを投入されてヴェルサイユみたいになってしまうらしく、想像するだけで気分が滅入る。次回は森に行ってみたい。

フェリーニ『Felini Roma(フェリーニのローマ)』『Les Vitelloni(青春群像)』。最初に見たのが『8 1/2』と『道』だったおかげで今までフェリーニは苦手だったのだが、ようやく楽しめるようになった。祝祭、熱狂、下衆な見世物取らせたら天下一品。会場終始笑い続ける。この映画を見る時の温度のようなものが今の日本にはあまり無いなあ。編集の切り方がせっかちなのは少し苦手だが。あとこちらで見ると日本でいる時と感じ方は変わってくるとは思う。