旅の最後の目的地であるアッシジに、朝も7時台の電車で移動する。イタリア国鉄のシステムもすっかり電子化されていて、スマホで切符を買ったりチェックインしたりできるようになっている。それもそれでややこしくて、「ようやく慣れたかなあ」と思っていた頃だったのに、車中で妻がEチケットを見ながら「最後の乗り換えは電車じゃなくてバスではないか」と言い始める。「そんなバカな」と思ったが、確かにそこにはバスと書いてある。はるか昔、ラ・トゥーレットに行く際にリヨン駅でTさん夫妻と構内を疾走し、バスに飛び乗った苦い思い出が蘇る。スマホで調べると、イタリアの特急に乗った人専用の接続用バス(名前はフレッチャ「リンク」)で、フィレンツェ駅周辺の「どこか」から発車するらしい。その「どこか」は着いてみないとわからず、直前まで不安だったものの、フィレンツェ駅に着いたら看板を持った職員が立っていて、出口を出てすぐのロータリーに発着することを教えてくれた。無事にバスに乗り込み、アッシジまで揺られることとなった。

途中、海のようなものが見えて、「え、そんなに海に近いはずは…?」と思ったら、ラーゴとのこと。中部イタリアにもこんなに大きな湖があったのですね。

昼過ぎにアッシジ駅に到着する。だいぶ南下したこともあり、やはり暑い。炎天下の中、ホテルまで20分は歩く。宿に着いてみると団体客や合宿生が泊まりそうなところだったが、まだ部屋の準備ができてないので2時まで時間を潰してくれと言う。早く到着した我々が悪いので、近くのカフェバーで茶をすることにする。店員のおじさんは英語を話さないが、色々気配りをしてくれて嬉しかった。ホテルに戻って案内された部屋は狭く、かなり質素なものだった。外の音は丸聞こえで、思わず、聖フランチェスコの気持ちになれるな、と呟く。

アッシジの中心は山手の方で、ホテルからは離れているが、バスで一本でたどり着ける。外から見ると大聖堂下の基壇部(おそらく修道院)がまるで砦のようで、チベットはラサの写真を想起させる。宗教の大本山とはかくあるものか。

到着したバス停はサンフランチェスコ大聖堂の近くなので、途上の気分の盛り上がりもなく、一直線に大聖堂に向かうこととなった。アッシジはもう少し静かなところだと思っていたが、それなりに観光客だか巡礼客だかでごった返し、お土産屋がズラーっと並んでいる。まあ高野山や比叡山みたいなものか、と思いながら大聖堂に出る。大聖堂前の広場は傾斜がついていて、左右のポルティコ状の回廊が遠近効果を引き立て、大聖堂へのヴィスタを構成している。

大聖堂は下堂と上堂の二層に別れていて、ジョットーによる聖フランチェスコの生涯を描いたフレスコ画があるのは主に上堂とのことだが、下堂の壁画・天井画もすでに相当なものである。私のアッシジへの興味はまず聖フランチェスコにあり、彼が動物を愛し、動物に説法をしたという逸話に惹かれていたということにあったので、ここに来て壁画を見たことには大きな価値があったと思う。ジョットーについてはここだけ見たところでたいそうなことは言えないが、思うに、まず聖フランチェスコという対象そのものがそれまでの中世キリスト教絵画にない主題を切り拓き、ジョットーも彼に向き合う中で新しい描き方を開拓しなければならなかったのだろう。明日もう少し静かな時間帯に再訪することにする。

なんとかと煙は高いところに登りたがるので、アッシジの町を高い方へ高い方へと登っていきながら、眼下の田園地帯の風景と、オレンジ色の瓦屋根を楽しむ。聖フランチェスコに師事した聖クララを祀った教会まで歩き、バスでホテル方面に帰る。

朝はパン屋に行き、揚げたポレンタやらほうれん草を詰めた薄焼きのパイやら、興味深いものを買う。

昼から日本と学生面談および会議をし、夕方から教会を見て回る。昨日見られなかった大聖堂の礼拝堂。多角形平面の小さな礼拝堂だが、アンテラーミによる壁の意匠には独特のものがあった。

その後、サンジョバンニバッティスタに行く。こちらもコレッジョの天井画が有名で、昨日と同じくお金を払うとライトで照らせるのだが、天井だけでなく側廊なども照らせるらしい。クーポラと内陣だけ照らしたが、コレッジョっていうのは綺麗なルーベンスみたいなもんかな、という印象を受けた。ものの本にはバロックの始まりだと書いてあるが、そういうことなのか。

最後にサンパオロへ。こちらも部屋の一室の天井画がコレッジョの手によるもの。知らなかったがギニョル(イタリア語で言うと何か)の小博物館があって、イタリアの劇に明るくないので誰が何だかはわからず、いろいろ想像を膨らませながら見た。一部だけアジアの人形が遠いてあったが、やはり憤怒や見えない怪異のようなのを描かせたらアジアには敵わないだろう、と思った。

帰り道に新刊本屋があったので覗いてみたが、ペーパーバックばかりで、造本としてはあまり惹かれなかった。2件目の大型書店を覗いた時、試みにカルヴィーノがどのような扱いになっているか見てみたが、新装版でほぼ前作が並んでいた。挿画が現代風ではあるがなかなか興味深かった。漫画では手塚、永井豪、池上遼一などが人気そうだったが、水木さんは『昭和史』しかなかった。イタリア人には妖怪はわからんのかなあ。

夕食はスーパーのサラダと、昼飯の残りで済ませる。

パルマ。午前中は洗濯に充てていたので、朝からコインランドリーに行く。待っている間にカフェで朝食。フランスのカフェはクロワッサンがあったりなかったり程度であまり重視されておらず、料金もカウンターとテーブルで全く違うので、もう少しイタリア寄りにしてくれるとありがたいんだがな、とつくづく思う。

昼からボドニ博物館へ。パルマに来た最たる目的はこれである。昨夜通った煉瓦造りの城砦のような建物の中だが、これはファルネーゼ家が作りかけた「ピロッタ宮」という宮殿らしい。

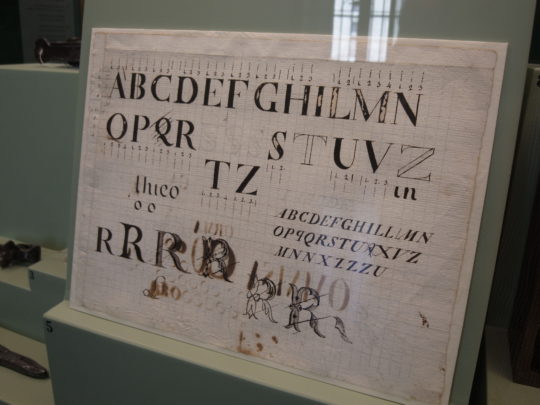

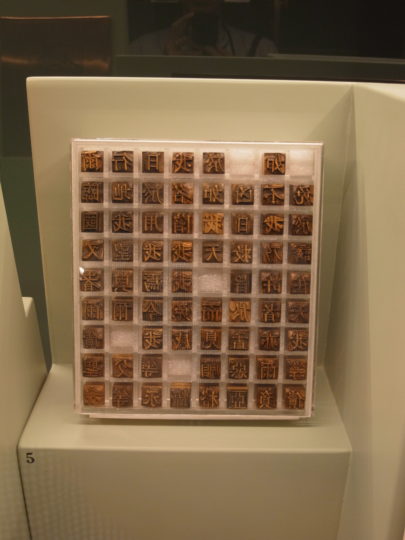

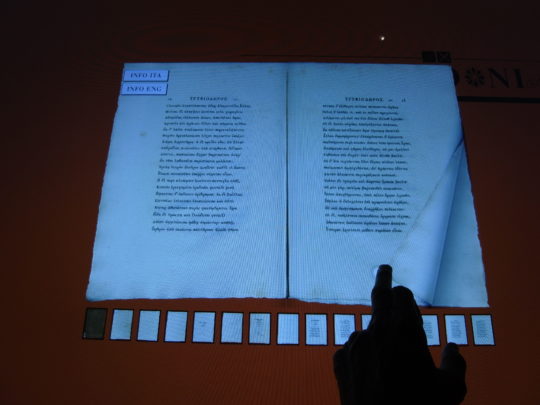

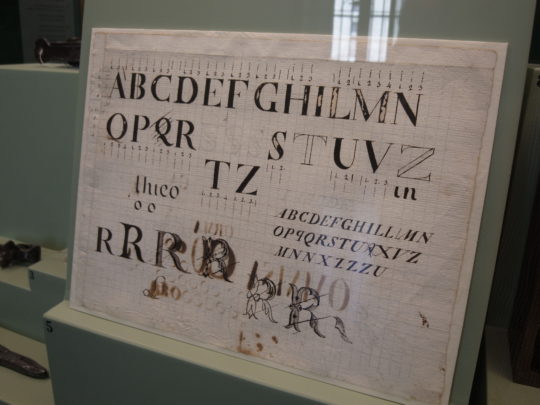

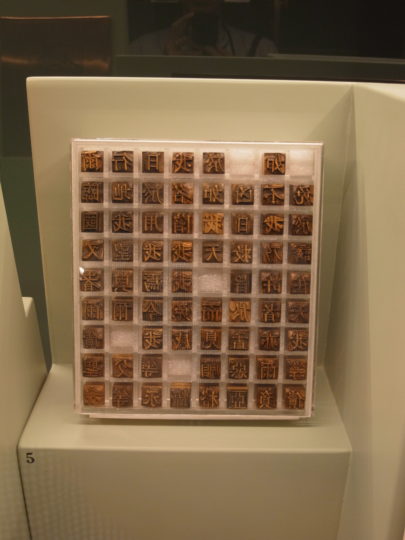

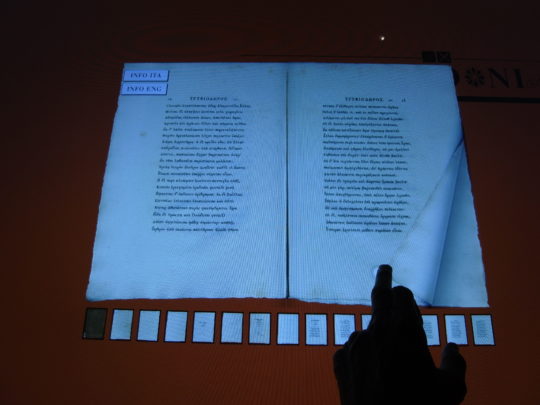

ボドニ博物館には、ジャンバティスタ・ボドニの活字のパンチ、母型、印刷物、それに実際の鋳造器具などが置いてある。博物館は部屋の仕切りがいらないほどで、プランタン=モレトゥスのようなものをイメージしているとかなり小さく感じる。デジタルアーカイブ開発者としては興味深いことに、最後の空間に100型はあるだろう巨大な光学式タッチパネルのデジタルアーカイブが設置されていた。選択した書籍のスキャン画像を全ページ見ることができるが、書籍のビューアを拡大できて、このサイズのモニタで見るとそれだけで結構面白い。サイズというのは案外重要な要素なのである。イタリアの機械にしてはよく動いていると思う。

ピロッタ宮の上階にはまず古い劇場がある。何度かの改装を経ているが古典的な様式を残し、現代まで使われているものだという。舞台は奥に行くほど高くなるよう軽く傾斜がついていて、客席からのパースペクティブを計算して作られていることがよくわかる(当たり前のことなのだろうか?)。

劇場の裏には美術館があり、地元の作家パルミジャニーノやコレッジョの作品、Jan Soensの創世記、カラッチ、コントラストの強いバルトロメオ・スケドーニ、ダ・ヴィンチの「ほつれ髪の女」、カナレットなどを見ることができる(それにしてもカナレットはどこにでもある)。ヴェネツィア絵画やフランドル派の影響を受けてスタイルが変容したこと、またファルネーゼ家の支配からスペイン、フランスブルボン朝の支配を受けてこの地の文化が二転三転したことを見て取れる内容であった。

その後、サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂、サン・ジョバンニ・エヴァンジェリスタ教会などをまわる。前者はクーポラにコレッジョの天井画があるが、2ユーロ払うとそれがライトアップされる仕組みになっている。子供の頃にあった、動物園で100円払うと動物の説明を聞ける装置を思い出した。アンテラーミという人物がキリストの復活を描いたレリーフが有名で、隣の礼拝堂も彼の意匠・設計によるものらしい。しかしもう閉館間際だったので出直すこととなった。後者の教会も開いてはいたが、僧たちが経文を唱えている最中だったので、詳しく見ることは控えた。

夕食はこの旅で初めてレストランに入り、Testaroliというクレープ状に伸ばして焼いただけの生パスタ(状態としては蕎麦がきみたいなもんだと思う)と、トロフィというチョロギみたいな形のパスタを食べる。前菜でひよこ豆のクレープを頼んだら、ふかふかで分厚いのが出てきて面食らった。粉もんは奥が深い。

帰ってテレビをつけると、今日は『続・夕陽のガンマン』がやっていた。『Il buono, il brutto, il cattivo』をなぜそう訳してしまったのかと訝しんでもしょうがない。イタリアの人々は母国語でウェスタンが演じられるのをどう感じるのか。

昨日の岩絵巡りがあまりにも楽しかったので、予定を変更し、今日も別の公園に岩絵を見に行くこととする。

昨日乗れなかった9時の列車に乗ってカポ・ディ・ポンテに行く。車内は1時間半喋り倒すイタリア人老夫婦4人組。突然大声を出すジジイ。勘弁してほしい。

ナクアーネ国立公園までは坂道を20分ほど登る。受付に着くと、今日が聖母被昇天祭だからか、14時までしか開いていないらしい。昨日のセラディナ=ベドリナ公園よりもお客さんが多く、こちらの方が有名なところなのだろう。昨日買った冊子にも、こちらは視認性の高い岩絵が多いと書いてあったので、ビギナー向けでもある。巨大な人間、走る祈祷師、鹿の神などを見ていると、3時間ほどで見終わった。立ち入り禁止エリアが多かったので、意外とこじんまりした印象である。

その後、町の方まで降りて食事を探すが、どこも閉店している。仕方なく昨日のジェラテリアまで行ってみると、食事と呼べるものはかろうじてクレープだけだったが、それを注文してかきこむように食べる。この街は英語は全く通じなくて、最初は皆ぶっきらぼうに思えるが、最後は優しくて、おまけまでつけてくれる。これが本来のイタリア人気質なのかもしれない。良い町だと思う。

運良くブレーシャ行きの電車に滑り込めたので、2時間ほど散歩する。広場の隣にあった教会に入ると、女性が磔刑になっている姿を本陣に祀っていた。マリアではないし誰のことかと思っていたが、パンフレットを見ると聖アガタという女性らしい。領主の誘いを断ったら嫌がらせを受け、最後には乳房を切り落とされて磔刑になったという。その乳房がパンに似ているからパン屋の守護聖人にもなっているというのはなんとも変な話だとは思うが、権力を持った男のくだらなさというのは今も昔も全く変わらないなと思う。

その後、サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂と、その隣のロマネスク様式のロトンダを見る。あまり観光地化されていないが非常に良い教会である。

夕方、ブレーシャからパルマまでちょうど2時間電車に乗り、20時に着く。もう暗くなっていたが、宿までの道すがら長城のように巨大な煉瓦建築を見かけ、イタリアのスケールの大きさに圧倒される。チェックインを済ませ、空腹なのでスーパーを探すが見つからず、「ピアディーニ」という薄焼きのパンに具材を挟んで食べるファーストフードに出会った。イタリアは本当に小麦粉の使い方にバリエーションがあるなと思う。パスタとピザとフォカッチャしか知らない外国人としては、感心させられるばかりである。

それにしても街の中はサラミやハムばかりが並び、所構わず視覚と嗅覚に訴えかけてくる。肉の匂いが鼻について離れず、これでもかとばかりに豚の片足や太腿が天井から吊られている。この川には血が流れているとしか思えない。長居できる場所ではないと感じる。

ホテルに帰ってテレビをつけるとヴィスコンティの『山猫』がやっていた。イタリアで見るのも一興だと思ったが、テレビが安物すぎて色が全く再現できておらず、B級映画みたいだったのでやめる。

聖アガタ教会(Chiesa di Sant’Agata)。

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂(Cattedrale di Santa Maria Assunta)。

今日はいよいよカポ・ディ・ポンテという駅に岩絵地図を見に行く日である。

朝、ブレーシャの駅に行くと、我々の列車は「2西」というプラットフォームだと書いてある。2番線の西側のことだろうと思って律儀に待っていたが、発車時刻を過ぎても電車の来る気配がない。やがて電光掲示板から我々の電車の表示は消えてしまった。鉄道会社のウェブサイトを見ても、「定時に発車」したとのこと。怪しんでもう少し西側に歩いてみると、「1〜15」番線の並びとは全く別に、遠くに「1西〜3西」の並びのプラットフォームがあるのが見える。哀れにも我々は列車をみすみす逃してしまったのである。地元の人には当たり前なのだろうが、新参者にはこのぐらいの洗礼があって然るべきだというのがイタリアの暗黙のコードなのだろう。サモアリナン。

次の電車までは2時間。しょうがなく我々は2度目の駅カフェに行き(既に朝一度行った)、茶を飲みながら作戦を立てる。旅行にこういうハプニングはままあることだから、落ち着いたものである。幸い、旅のメインイベントである今日だけは余裕をとってある。

2時間待ってようやく乗れた電車は、キャンプや登山をするような格好の客がいっぱいで、意外にも混雑していた。電車はしばし湖のすぐそばを走り、渓谷をすり抜けていく。ルガノからイタリアに抜けるルートと同じような光景だが、途中温泉駅などを通り、そこにも岩絵の写真が使われていたので、岩絵が見られる場所は複数あるのだろう。車窓に見惚れながら1時間半ほど揺られると、カポ・ディ・ポンテ駅に着いた。

駅の外に出ると、並木道が作り出すパースペクティブが眼前にあり、その消失点の上方に、教会が見える。その教会は崖の上に立っていて、夢のようとしか言いようのない光景に、思わず歓声を上げる。こういう光景が稀にあることを、私は経験的に知っているようだった。

街には至る所に聖母マリアのイコノロジーがあり、北イタリアの信仰心の高さが窺える。中心地を抜けると橋があり、そこから川を見下ろすと、白濁した水が豊富に流れている。そこからしばらく石畳の道を歩いていくと、セラディナ=ベドリナ考古学公園の入り口に至った。

園内は山道になっていて、岩絵地図は一番上にある。例えるなら奥多摩の登山道を300mぐらい登ったところに目的地があるのだ。腰痛を抱え、真夏の陽射しを浴びながら登っていくと、途中で上からおじいさんに声をかけられる。地元の常連客かな、と思って話を聞くと(イタリア語はほとんどわからないからカタコトだが)、指を指してそこに妊婦の絵があることを教えてくれた。それを見ていると「こっちにおいで」と手招きするのでついていくと、普通は観られない区域の岩絵を見せてくれた。途中で奥さんらしき人も現れ、井戸水も汲ませてくれ、生き返る心地がする。小屋はあるし、畑で何かを育てているから彼らはそこに住んでいるように見えるが、そうではなく、近くの家から毎日通ってきているという。管理人みたいなものだろうか。大変ありがたかった。

お目当ての岩絵地図はそのすぐ先にあったのだが、書き出すと長くなるし、言葉にするのも野暮だと思うので、秘めておこうと思う。

地図を見終えてからは、取り残している岩絵を巡っていった。岩絵を見ているとタイムの香りがするので足元を見やると、野生のタイムがいっぱいであった。岩肌だからほとんど土なんてないのに、こんなところに自生するのか、とひとつ勉強になった。また、歩いているとスイス人らしき人たちが草むらから何かをつまんで食べているので、その先を見てみると、黒い野苺が生っていた。山道で汗をかいて疲れた身には非常にありがたく、自然というのはよくできているな、と思う。

岩絵公園には閉園時間ギリギリまでいて、その後、駅から見えた岸壁の教会を訪ね、カポ・ディ・ポンティ駅を後にする。あまりにも楽しかったので、明日別の公園に行ってみようということになった。

朝早くザンクトガーレン駅でクリスチャンたちと別れた後、ローカル線でチューリヒ駅に着いて乗り換えようとすると、電光掲示板にはMilano Centrale行きの表示がなく、同じ時間にあるのはChiassoという見知らぬ都市行きの列車のみ。きっとミラノより先にある街なのだろうと列車に乗ってみると、自分たちの席には別の家族が陣取っている。「あの、そこの席なんですけど」と聞くと、イタリア系のお父さんが、この電車はミラノまで行かないことになったから席の指定は無効になり、Chiasso(キアッソ)駅でイタリアの列車に乗り換えなければならないのだ、と言う。礼を言ってその辺の空いている席に座るが、スピーカーにされた電話で何かを捲し立てる若い女性、咳き込む老人、暴れる子供といった風情で既にイタリアのカオスを感じる。とはいえ何駅か過ぎると人も減ってきて、アルプスを超えてイタリア側まで抜けるのはそんなに多くないようだ。渓谷を走る列車の車窓に喜ぶのも束の間で、疲れからか眠りに落ちる。

目が覚めるとルガノの手前で、湖にはヨットが浮かび、岸辺では日光浴を楽しむ人々が見える。建物も高地ドイツ風からイタリア風に様変わりし、植生も荒々しくなる。フランスに親しんだ者にとってはこちらの美学の方が肌に合う。

終点のキアッソは国境駅で、コントロールを素通りしてイタリア側の列車に乗り換える。車内のドアも西部劇のような手押し式の両開きのものに変わり、気温が暑くなったからか冷房が効いている。トイレに行ってみた妻によると「レベルが低い」とのこと。以前ファシズム建築を訪ねたキアッソの隣のコモ駅では、労働者風の移民が4人で乗ってきたが、途中で蓮舫と相原勇を足して2で割ったような短髪の女性車掌に捕まり、あえなく切符代を払わされていた。

この電車はミラノ中央駅ではなくミラノ・ポルタ・ガリバルディという駅までしか行かないのでそこからはメトロに乗り換えなければならず、中央駅に着いたのはもう17時だった。

今日の宿泊地であるブレーシャ(Brescia)行きの電車まで2時間あるので、ドゥオーモに行く。メトロの出口を出ると、眩い大伽藍と共に、強烈な日差しと、ストリートミュージシャンの爆音カンツォーネが聞こえてくる。ファサードの装飾を眺めているうちに曲は「ゴッドファーザー 愛のテーマ」に変わり、それはアメリカ映画だろ、まあモリコーネだけど、と苦笑する。オンラインでチケットを買うことを勧められるので試してみると、中途半端に翻訳されたサイト上に、無数の種類のチケットが並んでいる。一番安い、屋上まで登らないチケットを買おうとするが、これまた怪しいカード決済画面に誘導される。手数料まで覚悟して決済を試したところが、待てど暮らせど何も起きない。結局チケットオフィスまで行って買う羽目になった。ようこそイタリアへ、だ。

ようやくドゥオーモに入るとミサ中で、日曜日だったことを思い出す。月並な感想だが、これだけ巨大な建築を石で建ててしまうヨーロッパ人の技術に脱帽する。また、これだけの彫刻を無名の人々が作り上げてきたことに驚嘆する。現代人にどれほどの能力が受け継がれているというのだろうか。エセ大理石の作り方をスイスで教わったからか、妻は床の石材に夢中だった。

ブレーシャ駅で降りたのは10人ほどで、中には楽器を背負ったアジア人もいた。何か音楽に縁のある場所なのだろうか。駅の裏側にあるホテルから食料を求めて旧市街に繰り出すと、華美ではないが最小限で非常に美しい街並みを通る。イタリアの街路は非常に狭く感じるが、ふと階段を登ると泉のある小さい広場に出て、一気に空間が広がる。そこからスーパーの見える方に向かうと、さらに広い広場に出て、噴水から地面に流れ出した水で遊ぶ親子が見える。既に20:30で夕暮れ時だが、最も美しい時間帯かもしれない。とはいえゆっくり楽しむ暇もなく、Italomarkという大型スーパーで水と食料を買い込み、近くのジェラート屋で今回初ジェラートを食べる。1日の疲労が報われた瞬間だった。

以下、ドゥオーモ付属の博物館。意外にも広く、修復で取り外された彫刻などが所狭しと置かれていた。

ブレーシャ駅。

朝起きると、家中が雌牛に囲まれている。家の玄関口には水槽があり、設置された蛇口から常に湧水が流れているのだが、彼らはそこに溜まった水を飲んだり、牧草を食んだりしているようだ。牛たちは全て隣家から来ているらしく、30頭以上はいるらしい。スイスの酪農の実際を見た思いがする。

Haidenという町のマルシェに行き、coopに寄って、アンジェラと子供は隣人の昼食会に出かけた。我々はAlpenhofという峠にあるレジデンスに行き、Andreas Zustなるアーティスト・収集家の残した蔵書の図書室を見せてもらう。スイスのアーティストのものが多いが、クリスチャンからCasper Wolfという風景画家のことなどを聞く。私はジョットー、クレーの図録などをめくる。ジョットーはルネサンスの先駆けだと言われているが、どうにもピンと来ていなかったので、アッシジにジョットーを見に行くのはどうか。それに、動物にも説法をしたという聖フランチェスコのことがずっと気になっている。クリスチャンにそのことを告げると、「ジョットーの図録を見たからだろ」と笑われるが、アッシジは良いところだしパドヴァにもジョットーはあるよ、と言われる。とりあえず次の目的地のブレーシャに行ってから考えようと思う。

夕方は友人のファビアンも合流し、見晴らしの良い公園でピクニック。湖の向こうにドイツの街並みが見える。発酵時間が足りず失敗したというフォカッチャ、乾燥インゲン豆のサラダ。ファビアン作のケーキなどをいただく。そんなことをしている間に、貨物列車の事故でサン・ゴタールのトンネルが通行止めになったというニュースが入る。明日チューリヒからミラノに抜けるためにまさにそのトンネルを通るつもりだったので動揺するが、行けないということはなく、古いルートを通るので時間が1〜2時間余計にかかるということらしい。まあなんとかならないことはないだろう、と運命をSBBに任せて寝る。

起きると外からカウベルの音がする。100mぐらい先にある隣家は酪農家なのだが、そこからしているにしてはやけによく聞こえるな、と思ったら、すぐそばに牝牛が3頭来ていた。顔中ハエにたかられていて鬱陶しそうだ。

皆はミューズリーを食べていたが、私は昨日スーパーで買った出来合いの安クスクスがあったので、一人だけそれを食べる。わざとやっているとしか思えないほどまずく、苦笑いしながら食べていたら、子供が「ちょっとくれ」と言う。「まずいよ」と言いながらあげると喜んでいた。中に入っているコーンが好きらしい。

朝食後、昨日の宴会の片付けをするために車でザンクトガーレンに移動する。女性陣がマルシェまで買い物に行っている間、残ったビールなどを地下の倉庫に運んでいたのだが、エレベーターの室内にドアがなく壁が動くのが丸見えで、触ると挟まれて危険である。聞けば、フリブールには3面ドアがないエレベーターまであるらしい。

昼は裏の畑に置かれたテーブルで食事。昨日のイモの残りでガレット。ふかして一晩置いたイモで作るのが一番いいとのこと。トマトも非常に美味しかった。

夜は庭のきゅうりの入ったパスタ。パスタも4種類ぐらい入っていて、こういう祝祭的なパスタサラダもありかと思う。

何かしようと思っても子供に阻まれるので何もできない。かつては家の主人であった猫たちも、すっかり家に寄りつかなくなった。子供がいるというのは大変なことだ。

今後の旅程についてクリスチャンたちと話すが、彼らはイタリアを自転車旅したことがあるらしく、小都市を見て廻ると良いよ、と助言される。ただ、どの街も面白いと言われるので頭を悩ませる。ギリシャに行くのは諦めたのだが、かといってイタリアでどこに行くべきか。結論の出ないまま就寝する。

フリブールの朝。6時には起き出し、身支度をしてホテルをチェックアウトする。地図を見ていると少し歩けば渓谷が見られる気がするが、そんな余裕もなくスーツケースを引きずりながら駅へと真っ直ぐに歩く。

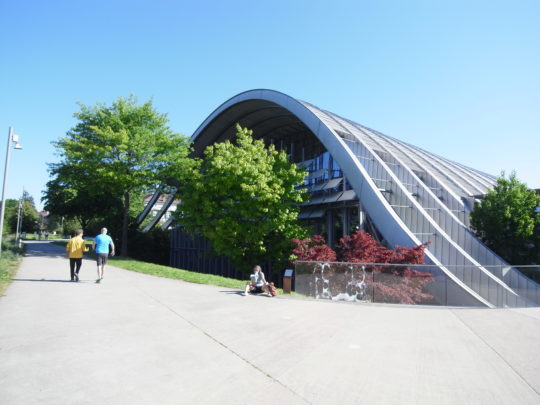

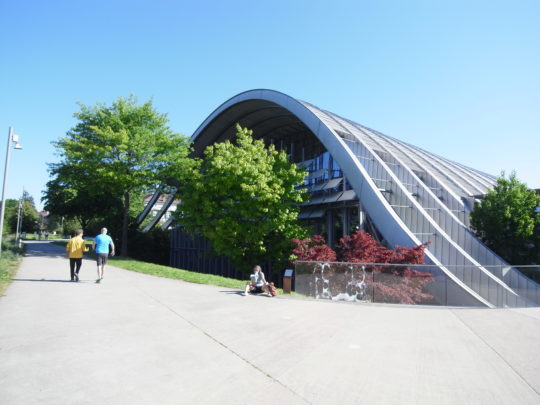

電車はものの15分でベルンの駅に着く。コインロッカーの追加料金を避けるため、ピックアップが6時間ギリギリになるように待ってから借りる。ミュージアムカードと市内交通の一日乗車券を買い、ツェントルム・パウル・クレーへ。クレーと自然をテーマにした展示。子供の頃から自然観察に興味を持ち、青年期には既に植物を分析できるようになっていたクレー。芸術は自然から生まれる、それを忘れたらどのような技術も無意味だ、と思わされる展示。「雨が降るだろう」と題された、鉛筆でさらっと書かれたドローイングが秀逸だった。絵とタイトルの関係も考えさせられる。

トラムに乗ってスイス山岳博物館を訪ねる。以前地形レリーフを調べていて知った場所で、その時はメールをしても全く応答がなかったためスルーしていたのだが、今回来てみるとやはりレリーフは展示されておらず、現代美術に影響を受けたブリコラージュ的な展示が行われていた。内容は戦時期に弾薬庫の爆発で死者のあった山村Mitholzについてと、「山の女性たち」と題された女性登山史についての二本立て。登山家が使っていたギアの実物にRFIDタグがついていて、それを持っていってスキャナにかざすとインタビュー映像が流れるという代物。放置されたような展示空間とハイテクさが同居する。

ミュージアム・ショップにあった、過去の展示風景を写した黒白写真のポストカードに「撮影:フランツ・ロー」とあり、あのフランツ・ローの写真かと思い興奮したが、よく見ると「Franz Roh」ではなく「Franz Rohr」だった。同一人物だったりしないだろうか。思えば、「批評家」とか「写真家」とか肩書きがつけられ、デザイン史の重要な結節点で登場するフランツ・ローが一体どのような人物であるかを私はほとんど知らない。

午前中で美術館2軒という詰め詰めのスケジュールだったにもかかわらず、思いのほか時間が余ったので中央駅まで散歩。以前来た時は浮き輪をつけて川を流される人々をよく目にしたものだが、今回はほとんど見なかった。マルクトにあったサイコロ屋に再訪したかったがそれも叶わず。

夕方、電車でザンクトガーレンに移動。駅で落ち合う予定だった友人のクリスチャン達は渋滞で遅れるとのことで、ディナー会場のギャラリーに向けて寄り道しながら歩くことに。ドイツ語圏になると売ってるものが違うなと思いながら、妻のペットボトルのフタ集めに貢献する。

ギャラリーに着くと既にクリスチャン達も着いていた。コロナ禍の直前にパリで会った以来だから、ちょうど3年半ぶりである。あの時妊娠していたアンジェラだが、わんぱく盛りの3歳の息子を連れていた。彼らは地元のアーティストの組合みたいなものに参加していて、タティアナという人がシルクで刷ったデジタル写真を展示していた。ジェノヴァの都市のレリーフと、ジェノヴァの建物から採取した石を積み上げたものをモチーフとしていて、話を聞くとジェノヴァの博物館の倉庫に捨て置かれるように置いてあったものらしい。建物を壊す時にその一部を取っておく文化があるそうで、興味深かった。

子供と遊んでいるうちにディナーが始まり、皆が持ち寄った惣菜を少しずつ盛りながら回して、ジャガイモと食べる。この組合はお互いに協力したり教えあったりするらしく、至極スイス的な仕組みだと思う。

車に乗って家に帰ると3歳の子供がいきなりレコードでジミヘンをかけ始めて、エアギターをかき鳴らす。なかなか様になっていて、将来が楽しみである。

朝、ホテルをチェックアウトして駅に荷物を預けに行く。2人分の大きさのロッカーで12フラン(2千円)も取られる(しかもピックアップの時に6時間経過の追加料金で+6フラン取られた)。

今日もとりあえずプランパレに移動すると、蚤の市がやっている。服やらガラクタやらにはあまり興味が湧かないので、置き物や皿、ピンバッジなどを漁る。tgp(ジュネーヴ公共交通局)、モナコ水族博物館、モトローラのピンバッジを買う。

昨日と同じパン屋で朝食をとった後、ジュネーヴ民族博物館(MEG)に行く。日本の民博と同じような場所で、アフリカ、中南米、オセアニアの仮面や人形、カナダのトーテムなどと一緒に仏像や曼荼羅が置かれている。長さ20mはあろうかというスクリーンに波の映像が投影されていて、民族音楽が流されているのは意味がわからなかったが、その前に置かれた椅子で休むのにちょうどよかった。ジュネーブは常設展に無料で入れるところが多く、今回もその恩恵に授かったが、企画展は有料。人間と自然との共存をテーマにしたものらしく、興味は惹かれるけれども具体的な展示物が全く不明だし、常設展で満足したのでスルーした。

昼も食べず、キャベツ太郎みたいなスナック菓子で空腹を誤魔化して、ジュネーヴ歴史・美術博物館へ。展示デザイナーが現代美術かぶれで辟易したが、ジュネーブ派の山岳風景画、ホドラー、ジャコメッティが見られたのはよかった。しかし腰痛が酷く、椅子で休み休み見ないとやっていられない。今後の旅程が不安になり、この後会う予定の友人に相談する。マックス・エルンストとIliazdの印刷作品が良かった。

それにしてもジュネーヴの地名は興味深いものが多い。「美しい」という形容詞がついたBel-air(美しい空/空気)、Belle terre(美しい土地)、Belle-Idée(美しいアイデア)。思えばジュネーブ人は「Bonne journée(良い一日を)」の代わりに「Belle journée(美しい一日を)」と言ったり、「Beau séjour(美しい滞在を)」と言ったりする。フランス人が同じように言ったら「気取ってる」と言われるところだが、確かにこんなに美しいところに住んでいたらそう言いたくもなるだろう。他にもEaux-vives(清流、湧水)、Les Acacias(アカシア)、Bout du monde(世界の涯)など、想像力が働く地名に出くわすことが多い。美しい町だと思う理由は地名の掻き立てる光景にもあるだろう。

夕方、電車でフリブールに移動する。本当はベルンに用事があるのだが、何かイベントがあるのか知らないけれども宿が最低3万円レベルなので、そのひと駅前にあるフリブールに泊まることとした。フランス語圏とドイツ語圏の境目らしいが、まだフランス語は通じるだろうか。ジュネーヴはフランス語が通じて本当に助かったが。車窓からはローザンヌまでずっとレマン湖が見え、その向こうにアルプスの山々が見えた。何千メートルもあろうかという山頂から湖に急に落ち込んでいるところもあり、自然の不思議を思う。レマン湖の北岸斜面はずっと葡萄の畑が広がっていて、確かに最適な傾斜だろうなと思う。

夜は屋外でビールを飲んで盛り上がる人たちを尻目に、持ち帰りのファラフェルのドネルを半分ずつ食べる。トルコ系なのかはわからないが、異常に人当たりがいいおじさんだった。フランスのケバブ屋ではあまりこういう人の良さは感じないが、住む場所でこんなに変わるものか、と思う。

ジュネーヴ民族学博物館(MEG)

宇賀神

ヒンドゥー教の「乳海攪拌」から生まれる「宇宙の牛」カーマデーヌ

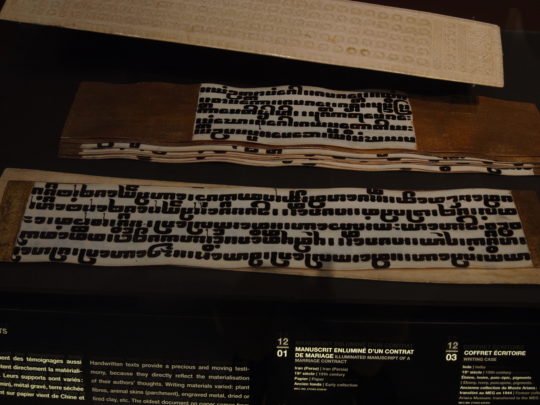

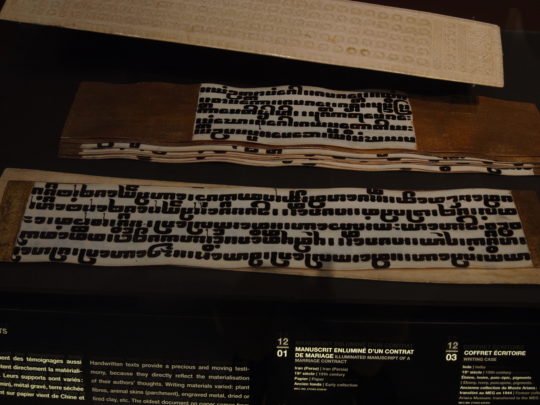

「Kammavaca」。仏僧の叙階式で使われる。

カメルーンのBamum王国の地図

以下、ジュネーヴ歴史・美術博物館

エロス

少女漫画に与えた影響は計り知れないのだなと思う

唐突にロダン

Edgar Brandt

Adam–Wolfgang Tœpffer

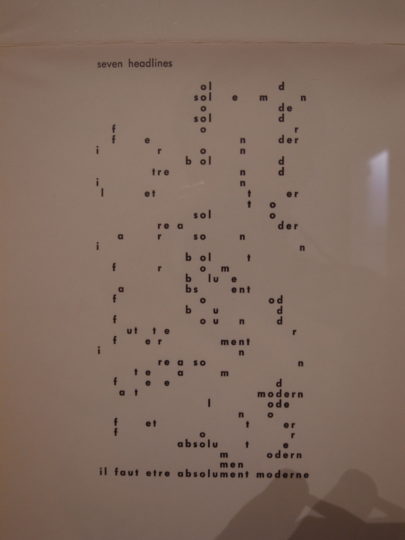

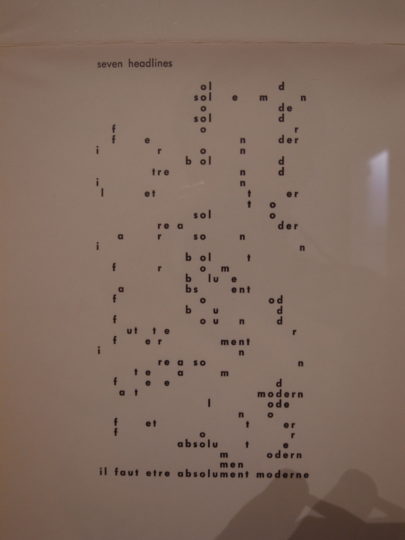

マックス・エルンスト(イメージ)とIliazd(文字)

Alexandre Calame

アルプ

アルベルト・ジャコメッティ

ホドラー

Listen like the animals do