春休みは己の「想像を絶するだらしなさ」を解消するための税務に追われ、また新授業の準備などでほとんど休みはなかったのだが、下高井戸でロッセリーニの『神の道化師、フランチェスコ』やドライヤーの『吸血鬼』『ミカエル』『怒りの日』を見るぐらいの息抜きはできた。『吸血鬼』はやはり傑作中の傑作だし、可能ならば再びフィルムという身体性とともに体験したいものだが、致し方ない。初見の『怒りの日』もまた『裁かるるジャンヌ』と同じく、誰にも真実のわからない形而上学的な事実を主張する人物が宗教家と民衆によって糾弾される憂き目に遭い、また『奇跡』のように「信じること」がもたらす小さな奇跡=魔術が映画的事実として描かれており、信心と不義との狭間で揺れ動く人々を描くことがドライヤーの中心的テーマであったのかと確認させられた。老いた「魔女」を裸にして問い詰める男たちの醜さ。若き義母との不貞をはたらきながら、実父が死んだ途端に立場を豹変させる聖職者の息子と、最初から義理の娘をいびり続ける祖母の不寛容さ。彼ら糾弾者と好対照をなす無垢な、あるいは天真爛漫であるが故に災いをなす娘は、かくして火炙りに遭う。厳格すぎる室内とのコントラストをなす戸外のシーンの美しさは、不貞への後ろめたさと無縁ではないであろう。「今、死が近くをよぎった」という一言で映画に不穏を導入するドライヤーの手際の良さ。「魔女」を演じる主演女優の目力なくしては成立しない映画の動力学。

思い返せば、「30年ぶりの新作」と謳われるビクトル・エリセの『瞳をとじて』を日比谷に観に行き、映画館にかかっている以上観直さなければ人間としての存在意義を問われる旧作『ミツバチのささやき』と『エル・スール』を観に渋谷・新宿へと駆けつけ、さらに上映最終日に新作をもう一度観直すことすらできたのだから、充実した春休みだったと言うほかはないだろう。もはや授業で映画のことしか喋りたくはない(喋ることがない)といった気持ちに苛まれてしまったが、果たして後期の座学はバランスを取れるであろうか。エリセの新作についてはもちろん大傑作であることは間違いないのだが、それを語りうる言葉はまだ浮かばないので、別の機会にこっそりしたためようと思う。

ところで、タイトルにしておきながらここまで全く触れていない「ウェンディ&ルーシー」というのは、ほかならぬケリー・ライカートの映画である。彼女の映画を見るたびに「アメリカに生まれなくてよかった」という気持ちを新たにするのだが、特に今作(といっても旧作だが)は、旅先で前に進むことも引き返すこともできない窮地に陥ったことのある人間にとっては心に染み入って完全に心掴まれてしまうような物語であり、あの、ドラッグストアの駐車場で車中泊をしていた主人公の若い女性に、敷地から出ていくよう追い立てる現代的なマニュアル的律儀さを示しながらも、出て行こうとキーを回した瞬間に車の故障が発覚し、挙句の果てには犬まで連れ去られてしまった彼女を見ているうちに唯一の味方になっていった白い眉毛の老警備員が素晴らしく、幼い頃に公園に置き去りにされたり、言葉の通じない海外で財布を紛失したりした経験のある人間にとってはそれは映画以上の何かであり、各地で助けてくれた地元の人々を思い出しては、システム的行動からこぼれ落ちた人間を救うのはシンパシーと寛容さであると誰彼かまわず告げてまわりたくなるのであった。

他にも、彼女が車の修理を依頼するガレージの修理工などは、登場の瞬間から映画をコメディへと急転させてしまいそうになるほどのユーモアを兼ね備えており、実在の修理工であるとしか思えない電話のいなし方を見ていると、ミシェル・ウィリアムズ演じる主人公がいつか吹き出してしまうのではないかと、今か今かと待ち望んでしまうほどである(それにしても彼が朝から食べてるのはプライドポテトだろうか?)。

ここで犬を失うのはあくまで主人公の万引きが原因であるし(それが短パン白ポロシャツ姿の筋肉店員による無意味な正義感を引き金とすることは確かだが)、老警備員もまた途方もないお人よしではないことは彼がポケットから手渡すドル札の額面を見れば明らかであり、ここで完全なる善人の存在は周到に避けられている(主人公の軽はずみな悪事で窮地に陥る構造は長編デビュー作『リバー・オブ・グラス』から最新作『ファースト・カウ』まで何度も現れる)。「家と仕事を得るためには家と仕事が必要」な現代社会のイントレランスと、傍観者による救済を描いた傑作である。

アイデア No.405

2024年3月8日発売の雑誌『アイデア』No.405に、論考「内視の欲求——断層をめぐる断章」(6,000字)を寄稿しました。「断面図」的思考こそがヴィジュアル・コミュニケーション・デザインの原点である、という暴論を展開しています。映画の話ならいくらでも書ける自己を見つめながらしたためましたので、ご笑覧ください。

『アイデア』No. 405 2024年 4月号

誠文堂新光社

[特集]世界を覗くグラフィック―断面図・間取り図・分解図―見えないものを描く視点

Amazon.co.jp

10月某日 台湾旅行の余白に

旅行を時系列で語ることの限界を感じる。事実を追って書くべきなのか、あるいは回顧として書くべきなのか。一日を「現在」の連続として書くべきなのか、あるいは一日ないし旅全体が終わった地点を「現在」として「過去」をナレーションしていくべきなのか。「現在」を前者にとれば自ずと語りは長くならざるを得ないが、ここでの記述はそのような二つの思いを抱えたアンビバレントなものとして今後も続いていくような気がしてならない。ともかく、日記、特に旅日記は毎日のインプットの量をこなしていくだけのアウトプットの速度が求められるので、不完全な記述があって然るべきだし、誰のためのものでもないので、ダラダラ書いても良いのである。では公開するなよ、と思う方々に対しては、公開でもしないと続かないのだよ、と強く抗議しておきたい。

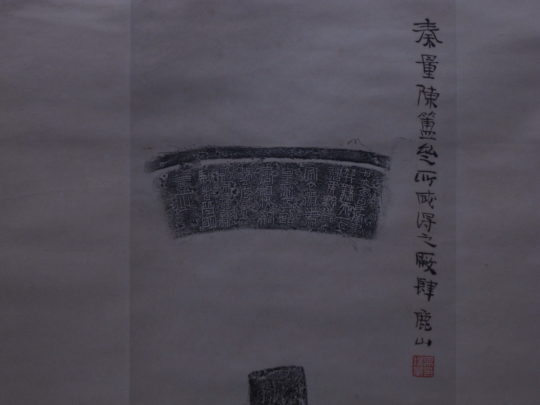

それはそうと、台湾に行って強く感じるのは「漢字」という視覚的な共通言語の貴重さである。何を今更、と思われるだろうが、台湾に繁体字が残っているおかげで日本人にもある程度の意味を想定できるし、大陸の中国人にとってもそうであろう。簡体字もコツさえ掴めば読めなくはないが、あれは本来の形とかけ離れてしまっていて、ひどくドメスティックな感覚を覚える。「漢字というものが中国の発展を阻害している」という論調を耳にするが、過去から現在まで同じ字体を使い、国を超えて意味が(少なくとも視覚的には)ある程度理解できることは、不便さをもって上回るほどのメリットではないだろうか。西洋人が漢字に寄せる幻想を含んだ驚きと、そこに見出した普遍言語の夢を、今更ながら実感しつつある。

今回はとにかくエドワード・ヤン展を見るための旅であったので、想像の10倍もの収穫があった。この密度で学びを続けていたら身体が滅ぶのではないかと思えるほどに。生きた社会について歴史的なパースペクティブと現代的な社会生態学的視線を併せ持ち、さらにそれをたった2、3時間という長さの中で視覚的に語るための知見と技術を持ちつつ、ある程度経済的に破綻しないような開かれた作品として世に問うていくなどという高度な芸当ができる、映画監督という人間たち。彼の言う「儒教社会」がどのようなものなのかはまだ私には実感できないし、西洋と東洋が、あるいは東洋の中であっても「分かり合える」と断言できるほどの人間讃歌をまだ私は自分の中に持っていないけれども、彼が生涯を通じて成し遂げようとしたことを考え続けることが、しばらくの課題だなと思った。

台湾にまた来たいかと問われれば首肯するが、すぐにかと問われれば、少し待って欲しいと答える。W君のような前のめりの熱情をもはや持つことのできない私は、次こそはよく準備して来たいものだと思いながら、また性懲りも無く何の準備も無しに来るのだろうという諦念も併せ持っている。少なくとも胃袋は「行きたい」と言っているから、そう遠くない未来に再訪するのであろう。ともかくも、大学という現実を中断して、長時間の鉄道旅行という贅沢を楽しめたのだから、幸福な5日間であった。

10月某日 台湾日記5

旅行最終日であるが、少し寝坊したため急いでパッキングをし、10時前にホテルを出る。台北駅のロッカーにスーツケースを預け、メトロで士林まで行ってカフェで朝食を摂った後、バスで故宮に向かう。なぜ故宮はこんな山の中に作られたのか。国防の観点からか?地図で見ると異様である。

台北の故宮は「大陸の故宮より良い」という話を頻繁に耳にするものの、前回訪問した時には「意外と見るものが少ない」という印象が強く、本当に全ての展示を見たのか確信がなかった。今回再訪することにしたのもそうした理由からであり、また、この間に中国人留学生たちのおかげで中国美術に対する知識を少しながら持つことができたので、前よりは楽しめるだろうという算段があったからである。

いざ見始めてみると、やはり展示物は絞り込まれているという印象である。宗教美術など、30平米ほどの展示空間しかない。陶器や玉、書画に多くのスペースが割かれていることを思うと、不当とも思われる配当である。

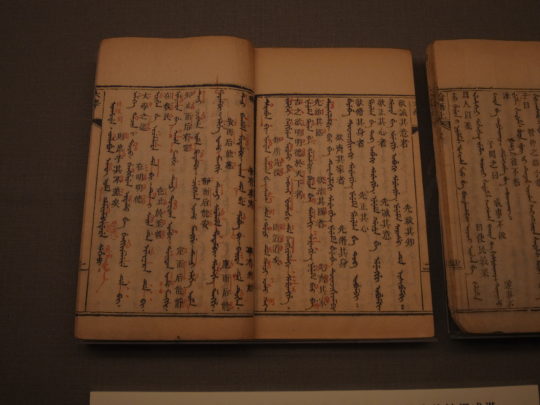

最も興味深かったのは、『真禪內印頓證虛凝法界金剛智經』と第された経典で、儒教、仏教、道教の教えが描かれたものらしい。明時代の著者不詳のものであるが、彩色が美しいだけでなく、さまざまな宗教的シンボルが画中、文中に散りばめられていて、それぞれが何を表しているのか知りたくなる。隣で見ていた西洋人からも思わず「beautiful」とため息が漏れていた。アッシジの聖フランチェスコ伝壁画にも匹敵する、と言っては言い過ぎだろうか。

その他にも、書や山水画、地図類も非常に興味深いものだったが、もう少し量を見ないとなかなか鑑賞のチャンネルが合わない。定期的に来たいところであるが。

士林に戻り、量り売りの素食店で遅めの昼食をとっていると、昨日から台湾入りしている教務補助のW(本物の方)から連絡があり、松山文化創園区で待ち合わせし、合流しようということとなる。たまたまやっていた展示はよくわからなかったが、「The Anne Times 安妮新聞」という子供向け新聞の図解が興味深かった。「みんなのトイレ」の前で「ピクトグラムがよくわからないね」と話していたら、係員のおじさんが話しかけてくれて、Wが華語で会話をするのを横で聞いていた。その後、台北101に行き、フードコートで豆花を食べ、再び寧夏夜市に行って同じ店で食事をした後Wと別れ、空港へ向かった。飛行機が出るのは夜中の3時であったため、芸祭で展示をする学生のプログラミング作品を手伝っていた。

10月某日 台湾日記4

ホテルで粥と炒め物の朝食を摂る。素食対応でありがたいが、朝から油物は慣れない。午後からスタバでzoomをする予定だったので、午前中少し散歩しようと駅方面に繰り出す。軒先で枝豆を剥いている家族を横目に見ながら、小さな廟に参る。半立体で聖典の一場面を描くスタイルが定番のようだ。

その後歩いていると葬式らしきものに出くわす。はじめ、これも廟かと思ったが、何某先生の等身大写真が中央に飾られているので多分葬儀なのだろう。皆普段着なのだが、受付を担当している黒いスーツの女性だけがやたらめかしこんでいて、対比が面白かった。

ガードをくぐり、線路の反対側に抜けると、巨大な市場があった。やたらと原付が多いなと思っていたが、なんと彼らは原付に乗ったまま野菜を物色しているのだ。気になる店があればそのまま原付を店頭に突き刺し、商品の入った袋を手に取ってはまた別の店へと走って行く。日本なら普通に脇見運転で捕まるところだが、あまりにも市場が広いので黙認されているということだろう。白いゴーヤがたくさん売られていることが印象的だった。

長時間のzoomをした後、駅に向かう。電車の形をしたキオスクで念願の素食駅弁を買い込み、台北行きの列車に乗り込む。フェイクの排骨とえび、それに紫芋の天ぷらや椎茸の煮物、蕪菜炒めなどが入って450円。五時間半もの間鉄道に揺られ、九時過ぎに台北着。

同じホテルにチェックインし、もう外に出たくはなかったが、何か食べないとやってられないので開いてる素食屋を探す。最初にやっていたのは双連にある鉄工所の閉店後に開いている店。陽春麺というラーメンと、肉風に巻いた湯葉に甘いタレを絡めたものを頂く。この辺りは工場街なのか、建物の雰囲気が周りと全く異なっていた。

その後、欲が出て寧夏夜市に足を伸ばし、素食屋で素魯飯と米粉麺を食べる。少し食べ過ぎの腹でホテルまで歩いて帰り、日付が変わる頃眠りにつく。

10月某日 台湾日記3

朝、自然に目が覚めると既に時計は8時をまわっている。屏東行き列車の発車時刻は10時なので急いで身支度し、地下鉄で台北車站に向かう。四時間近い旅路だったが、車内で日記などつけているうちに着いてしまった。昨日のエドワード・ヤン展がそれほど濃密だったということだろう。

高雄を超えて屏東なる街まで来た理由はほかでもなく、『牯嶺街少年殺人事件』のロケ地を見ることである。頼りになるのは、90年代に作られたオールドスタイルのロケ地探訪ウェブサイトだけである。『牯嶺街』の舞台は台北であるが、多くのシーンをこの屏東で撮っており、特に台糖屏東総廠という砂糖工場の敷地内で重要なシーンが撮られているらしい。台湾南部は前回訪れていて、広い車道に巨大な看板、檳榔を売る店、突如現れる寺、といった典型的な風景を懐かしみながら歩いているうちに、台糖屏東総廠に着いた。

台糖屏東総廠は無料開放されている公園部分とセキュリティのいる工場敷地部分に分かれている。コンサートのシーンなどが撮られた「冷飲部」の建物を探すと、台糖のアイス売り場が目に入る。写真と見比べるとどこか違うような気もするが、リノベでもされたのだろうと感傷的に見ていると、やはり柱の位置などが明らかに違う。「冷飲部」は工場敷地の中かと思い、セキュリティのおじさんに身振り手振りで入場したい意思を伝えると、「ちょっと待て」と言われ、英語の話せる職員を呼んでくれる。すると出てきたのは教務補助のW君そっくりの若者で、こんな台湾の僻地まで来て知り合いそっくりの人に遭うものか、と心の中が矢庭に沸き立つ。「なんで敷地に入りたいのか」と言われたので「映画に撮られた場所が見たい」と言うと、「うちは砂糖工場だから映画は作ってないよ」と言われる。経緯を伝え、映画のタイトルを示すと「これは台北が舞台だからうちじゃないよ」とも言われる。インターネットが使えるのでスマホでロケ地巡りサイトを開き、幅200px程度しかない写真を見せると、ようやく納得してくれたようで、「冷飲部」の建物は多分あれだ、と先ほどのアイス売り場の隣の建物を指している。ただ、今は土地を貸していて、建物は珈琲の焙煎所か何かに変わり果ててしまい、見る影も無くなってしまっていた。「じゃあ大木を知らないか」と写真を示すと、「大木はたくさんあるからどれかわからない。あっちの方にかなりの大木があるけど、あれは大きすぎると思う。」と言われる。しょうがなく自分で探し回ることにし、礼を言って別れる。去り際もWにそっくりだった。

紹介された大木の方に歩いて行くと、それらしき別の大木があり、きっとこれだと確信して写真を撮る。これはガジュマルの木だろうか。映画史上、木陰で恋人たちが安らぐシーンは無数にあるだろうが、この木は特に印象的である。思えば、枝葉の作り出す柔らかな闇は、心を打ち明けるのにちょうど良い避難所となるのだろう。その気になれば木の裏側に回り込み、姿を隠すこともできる。実物は何気ない大木であるが、それを選び出した『牯嶺街』撮影クルーの選択眼を思い知る。

敷地をもう少し歩き回って本当にこれが例の大木なのかを検証したり、野良犬に追いかけられてアイス売り場に逃げ込んだりした後、先にチェックインしておいたホテルに戻る。

夜は素食の粽屋に入り、おばちゃんおすすめの「花生粽(ピーナツ粽)」と「養生粽」を頼む。前者は蒸した粽に甘辛いみたらしのようなタレがかかっていて、その上にピーナツ粉とパクチーが乗っている。後者は黒米などさまざまな米が入った体に良さそうな粽であった。おかわり自由だと言われた味噌汁にもパクチーが入っていて、なかなか良い経験だった。華語を理解しない私におばちゃんは一生懸命話しかけてくれ、四十年ここをやっていること、旦那さんと富士山に行ったことなどを写真を見せながら話してくれた。

その後、まだ夜も早いので明日のテレワークの下見を兼ねて「太平洋百貨」の方まで散歩し、チェーンの珈琲屋でお茶を飲みながら日記の整理をする。途中、雨が降ってきて、ガラスのカーテンウォールごしに見える風景はまさに台湾映画のようであった。

二時間ほど滞在した後、駅近くの聖帝廟と、5階建ての道教寺院を見学し、ホテルに戻る。

さらにふりかえり

大晦日は友人の持ち込んだチューナーで紅白を見ながら、一人だけ酒を飲んでいた。ビビアン・スーの健在ぶりと、福山雅治のレタス色の服しか記憶にない。

正月一日は朝から晩までおせちを作っていた。途中、暇していた友人2人が合流し、彼らがパソコンでテレビを見る中ひとりで黒豆を煮続けていたら、地震の報せがあった。アナウンサーが津波からの避難を強く訴えるのを見ながら、この十年強で地震報道の形がかなり変わったことに気付かされる。特に外国人を意識したものになっていたことが印象的であった。

我が実家は年末は年越し蕎麦のためドタバタで、除夜の鐘が鳴る頃ようやく休みが訪れる。年が明けて雑煮を食べた後には隣の祖母の家に父方の親戚一同が集まり、宴会が開かれるのが常であった。父は四人兄弟なので全部で20人近くが集まるかたちとなるのだが、最年少の私と弟は従兄弟らとも歳が離れていたからあまり話題に入れず、いつも部屋の端から酔っ払った叔父らを見ているだけだった。次の日の朝再び祖母の家に行くと、料理やらタバコやらの残り香が薫ってきて、今それに似た香りを嗅ぐと幼少期の思い出が一気に蘇る。蕎麦屋の開店前の鰹出汁と醤油の混じり合ったむせ返るような匂いも同様の体験をもたらすものの一つだ。私はあまり感傷的な方ではないと思うが、家業の都合上祖母と一緒に過ごす時間が長かったし、寝るのはなぜか祖母の家だったから、祖母の思い出が強い。時折、あの時祖母に悪いことをしたなと思い返してみたり、祖母が毎日繰り返しやっていたことの意味を考えてみたりすると、無性にあの頃に戻りたい気持ちがする。夜、寝転びながら天井に映る車のライトが現れては消えるのを眺めていたり、ベランダの椅子に座って行き交う車をただ見つめていたり、祖母と干し芋や干し柿を食べたりしていたあの頃は、時間が無限にあったような気がして、思わず感傷的にならざるをえない。なぜ今私はあのような気持ちを取り戻せないのか。世界は無限に広くて、人生はいつまでも続くような、あの感覚。情報などというものが私からそれを奪っているのではないか。たまにはそんなことを思ってもバチは当たるまい。

2日から酒の抜けきれない顔で学生サポートを再開し、4日には(酒のせいではなく)吐きそうになりながらゼミオリエンを敢行。5〜6日はオープンドアで終始学生たちと話し続ける。思えば、一人一人と四方山話も含めて話すような機会は、4年間のうちあまりない。色々と率直な話を聞かせてもらえて、私も多くを学ばせてもらった。正直今は責任の重大さに打ち震えているが、私より才能豊かな彼らの良さを少しでも引き出せたらと思う。

ふりかえり

2023年はほとんど記憶がない。1番のハイライトは雲仙のじゃがいもと、台湾でのエドワード・ヤン展か。数年前に毛虫が驚くべき速さで歩き回るのを見た時のような衝撃は、今年はなかったのではないだろうか。台湾の南方で教務補助W邊のそっくりさんに遭ったことは、かなり上位に食い込む衝撃ではあったが。ああ、そういえば奈良は明日香村を電動自転車で爆走していたとき、ちょっとした道路の陥没にひっかかって車体が浮き、着地の際ペダルを漕いでバランスを回復しようとしたところ電動なので一気に加速してしまい、コントロールを失って近年稀に見る集中力を発揮し、なんとか縁石ギリギリで踏みとどまったことを思い出した。後ろを走っていた学生によれば車体が30cmは浮いていたらしい。今思い出しても笑えるほど焦った出来事である。

考えてみれば、神戸にも二度行ったし、山陰にもヨーロッパにも行ったのだから、専任になる前より格段にフットワークは軽くなった。3年にわたる厄年のラストイヤーは、子供に自転車で足払いされて骨折することも、旅先で病に罹って隔離されることもなく、厄災といえば毎週金曜に雨やら台風やらに見舞われたことぐらいで、平穏だったのかもしれない。それでも、ついこの間までゴールデンウィークだったような気もするし、夏にビアガーデンに行ったことなど昨日のことのようだ。まあ後期は一限から六限までみっちり、というのを毎日繰り返していたから、日常がなかった。考えてみると、記憶を作り出すのは日常と非日常のリズムなのだろう。過去を振り返る時間もなく、次から次に現れるタスクを乗り越えるだけでは記憶は形成されづらいのかもしれない。年末の今も絶賛学生サポートが続いていて、正月用に買った精進おせちキットを料理へと昇華できるかどうかも怪しい。

映画は何を観ただろうか。覚えているのはイエジー・スコリモフスキ監督の『EO』、三宅唱監督の『ケイコ 目を澄ませて』ぐらいで、この二つが抜群に良かったことは確かだが、あとは下高井戸のイオセリアーニ特集に通ったことと、ドイツのおままごと映画を観に渋谷まで行ったことぐらいしか記憶がない。ああ、『マリア・ブラウンの結婚』と『不安は魂を食い尽くす』を見に行ったのは覚えている。戦後ドイツの外国人嫌いを描いた後者は、なかなかの後味を残していて、『自由の代償』に匹敵するミザントロップ映画だと思う。

つい数日前の話だが、年末に一日だけ時間が空いたので下高井戸に滑り込んでセルゲイ・ロズニツァ監督の『破壊の自然史』と『キエフ裁判』を観ることができた。『バビ・ヤール』も確か今年観たのだが、一年に同じ絞首刑の映像を二度観ることになるとは思いも寄らなかった。この裁判の映像を見れば、アウシュビッツなどほんの一部の事実でしかないことがわかる。異民族婚の子供たちを集めて皆殺しにするなど、人間の思いつくことの悍ましさは底が知れない。そして、裁判の壇上で自らの罪をハキハキと話していく人間の顔、彼らが絞首刑になることがわかったときの群衆の顔は、同等に恐ろしいものであることを知る。ナチスの行ったことはもちろん恐ろしいし、それに多かれ少なかれ賛同した軍人たちに罪がないとは言わないけれども、末端の将校が蛮行を遂行したのは、ナチスという組織が強制するシステムの所為であり、またそのシステムの中で流通する思想のためであったことは確かであり、彼らを処刑することもまた虚しい気晴らしでしかないことは明白である。

同盟軍によるドイツ諸都市の空爆をひたすらに繋げていった『破壊の自然史』は、美しくも空寒い恐ろしさのある映画であった。綺麗な夜景だと思っていた空撮映像が、徐々にカメラが地上に近づくにつれて、その光が全て空爆による爆発や火災によるものだということが明らかとなる。何百年にわたって作り上げてきた街を一晩で灰燼に帰す。人類の馬鹿馬鹿しさがここにある。爆弾や爆撃機を作り上げるプロセス、彼ら銃後の重要さを熱弁する軍人…。それにしても「破壊の自然史」とは何と絶妙な言い回しか。ヴォネガットの小説を読んで思い描いたのよりもよっぽど大規模な光景が展開した。

両者共に年末に観るべき映画かどうかはわからないが、学校の、あるいは日本の外を思い出すには十分なものであった。

10月某日 台湾日記2

朝8時頃に起きて身支度を済ませ、チェックアウトをする。時差のおかげで1時間余計に寝られた気分になる。出発ロビーまで降りると当たり前のことだが人でごった返しており、昨夜の静けさが嘘のようであった。

台湾版Suicaと言えるEasyCardを購入。MRTで台北車站に移動する。車窓に見える南国の植生をヨーロッパのそれと比較しながらフンボルトの言っていたことの意味を考えたり、点在する溜池のようなものが何であるのかを推測したり、妙に勾配のある高速道路や日本名がつけられた高層マンションなどを眺めているうちに台北に着いた。

民権西路駅のホテルに荷物を預けに行く。小雨が降っているので交差点にある歩道橋の軒下や、ポルティコ状の歩道が大変ありがたい。後者は日差しや降雨を避けるために意図的に作られたのだろうが、前者のような何気ない雨宿りアフォーダンスも見逃してはならないと思う。歩道のレベルが一様でないのはご愛嬌であるが。

「とりあえず腹拵え」と隣駅双連にある朝市に向かう。朝からかなりの盛況で、肉を捌くエキゾチックな匂いと喧騒に慄きながら、自分の食べられそうなものを探す。昔、台湾素食店のマダムが「日本は野菜の種類が少ない」と言っていて、その時は「そうか?」と思っていたが、確かにかなりの種類の青果が並んでいる。青菜など、同じようなものが無数にあり、興味深い。ほぼ唯一と言っていい素食の屋台で粽を買って、隣の公園で食べる。

腹も膨れたので、いざ出陣、と士林に移動し、台北市立美術館に向かう。言わずもがな、目的は「一一重構 楊徳昌 / A One & A Two Edward Yang Retrospective」展である。途中、『ヤンヤン 夏の想い出』の舞台である圓山大飯店が見え、否が応でも気分は上がる。

ここで見たことを書き始めるとノート数十ページ分にもなるので圧縮するが、展示は卒業アルバムなどの実物を埋め込んだ年表から始まり、映像インスタレーションの部屋を抜けると、いきなり『牯嶺街少年殺人事件』の展示へ。目の前にあるのは撮影風景を収めたスチール写真帖。近づいてみると、制服姿のリサ・ヤンがカメラに向かって微笑む写真が貼られている。これを見た瞬間、台湾まで来て良かったと思う。さらに、その写真帖を全ページスキャンしたスライドショーが設置されており、オフショットでくつろぐ撮影クルーの姿が次々と開示される。こんなものはまず日本では拝めなかったので、至福に包まれる。

張震演じる小四の3人の姉妹まで細かく服装の指示を入れたスケッチ。『牯嶺街』の原案となった映画・演劇の脚本。人物相関図や「順場表」などの設定資料。小道具やヤンのレコード・コレクション。『牯嶺街』だけでもこれだけの密度の展示が展開される。全仕事を網羅し、映画遺作となった『ヤンヤン』、3Dアニメーション『追風』まで濃密な展示を見ていくと、4、5時間は経っていた。日本なら多分クロサワが死んだ時だってこんな規模の展示はしなかっただろう。

白眉だったのは、魏徳聖(『海角七号』『セデック・バレ』監督)による37分にもわたるヤンのインタビュー映像である。『指望』から『台北ストーリー』までの作品について語り下ろしたものだが、台北の社会地理、商業主義が支配的になりつつある現代の経済、儒教社会の脆弱さなどについて鋭い分析をしていく彼の姿は、まるで社会学者のようであった。ここまで理知的でありながら、人間を信じ続けた芸術家はいただろうか。何十年分かの宿題をもらった一日であった。

10月某日 台湾日記1

午前中まで毎日型授業の最終講評を行い、午後に貴重書閲覧会を行なったその足で成田空港に向かって台北行きの飛行機に乗る。台湾桃園国際空港に到着したのは現地時間の深夜3時だった。peachという航空会社は機内持込手荷物まできっちり計量するがめつさで、チェックイン時だけでなく搭乗時まで係員が計量をしており、保安検査場通過後の免税品店でお土産を買い込んだ台湾人観光客が苛められていた。そのような光景はヨーロッパでは見たことがないので、同胞人の融通の利かない正確さに気の滅入る思いがする。

そのこととは関係がないが、学校を出て台湾に着くまではひたすら気持ちが沈んでいた。また言葉の通じない国に行くことに気が進まないからなのか、前回の渡航で感じた言いようのない虚しさが蘇るからなのか、自分で航空券を取っておきながら「家に帰って寝たいな」という思いが募る。20代の頃は「行ってみたい」「行ってみれば何とかなるでしょう」という無謀な楽観視だけで旅行していたのだなと改めて思う。そんな感傷に浸りつつも、残務処理をしているうちに機体は台湾に到着してしまった。

異国に着いてしまえば乗り越えなければならない障害が次々に襲ってくるし、できるだけ旅行に来た価値を高めなければならないという貧乏性も持ち合わせているので、すぐに現実主義モードに切り替わる。我が身の凡庸さを嘆く。現に、深夜3時の空港で、カプセルホテルのあるターミナル2に移動するためにシャトルバスを待っていたら、小型のバンに乗ったおっちゃんがやってきて、「ターミナル2だろ?乗れ!」(雰囲気訳)と手招きしてきて、乗るかどうか決断を迫られる。どうみてもぼったくりとしか思えないので躊躇していたら、後ろに並んでいた日本人女性3人組の1人が中国語を流暢に話し、同行者に「お金は取らないから乗れってさ」と言っているので、ままよ、と思ってバンに乗り込む。彼女と運ちゃんの話を聞いていると、どうやら今日は利用客が異常に多いらしく、正規のバスでは間に合わないのでおっちゃんが動員され、小型のバンで一日中ターミナル間を往復する羽目になっているらしい。疑って悪かったよ、おっちゃん。台湾はそういう熱い国だった。

ターミナル2に着き、無人の空港をさらに無人の方向へと歩いていくと、ビバーク組が横たわっている5階フードコートの一角に、件のカプセルホテルはあった。騒音を立てないよう慎重に動いて着替えをし、眠りに就く。